第 3 回 マンションのエネルギーを考える

日 時:2014 年 12 月 10 日(水)

14:00 ~ 16:30(開場 13:45)

会 場:Winプラザ多摩センター 多摩信用金庫多摩センター支店

多摩市落合 1-43 京王プラザホテル多摩3階(多摩センター駅下車南口徒歩3分)

ゲスト:三菱地所レジデンス 商品開発室長 唐澤眞二さん

一括受電+太陽光システムで、新築・既存マンションの電気代が安くなる solco(ソレッコ)シリーズを展開中。グッドデザイン賞受賞。導入物件 48 件(2010 ~ 2013 年度)。

ダイヤパレスライブシティ船橋 管理組合理事長 石渡憲治さん

大規模マンション(312 戸)に 150kW の太陽光発電システムを導入。 蓄電池と LED で共用部分の電気代の削減と非常用電源を確保し、非常時の避難場所としての機能を強化しました。

続きを読む 円卓会議第2回終了報告と、第3回のご案内 →

私が多摩で住みはじめたのは20年ほど前。最初は賃貸のアパートで生活していましたが、都心からも近く、自然と多摩に定住したいと思うようになり、12年前に一軒家を購入しました。

家を買う。それはどのように生きたいかの表明だということを、いくつもの家を見学する中で感じる様になりました。購入の前には、千葉などにも足を伸ばし、物件を見て回りました。また多摩市の中でも、様々な場所でマンションから一軒家をチェックしてまわったのです。私にとって重要な購入要因は、「都心との関係」「コミュニティーの有りよう」「買い物の利便性」「学校や教育施設の有無」などでした。それらを加味した上で、最終的に今の場所に出ていた物件を購入したわけです。

私たち「エネ協」はエネルギーを考えるために発足した組織です。しかし最近「エネルギー問題だけを考えるだけでは十分でない」と感じるようになっています。エネルギーと一言でいっても、原発で作られたものなのか? 化石燃料から作られているものなのか? 自然の力を利用して作られたものなのか? など多様です。

それだけではありません。どれくらいエネルギーを使う生活をしているのか? したいのか? 逆にいえば、どれくらいの不便さであれば耐えられるのか? などの総合判断が求められるわけです。エネルギーを考えることとは、つまり「生き方」を考えることに他ならないのです。

これまで私たちはエネルギーに特化したプロジェクトを展開してきました。焦点を定め、ブレないことで、時代に即応したプロジェクトをスピードを持って展開するためにも、この基本姿勢は大切でしょう。けれども、そろそろ次のステップに移行しても良い時期なのかもしれません。

私たちは何のために、どれだけのエネルギーを必要としているのか? つまり、私たちはどのようにこの社会で生きていきたいかを、「エネ協」を通して考えるプロジェクトです。

桃井和馬

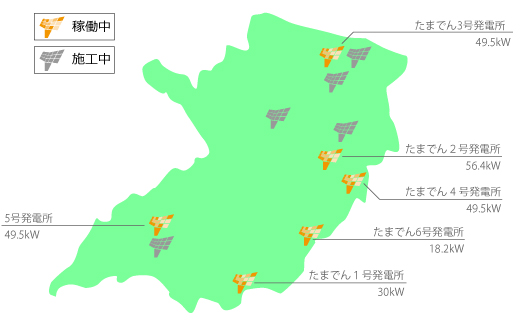

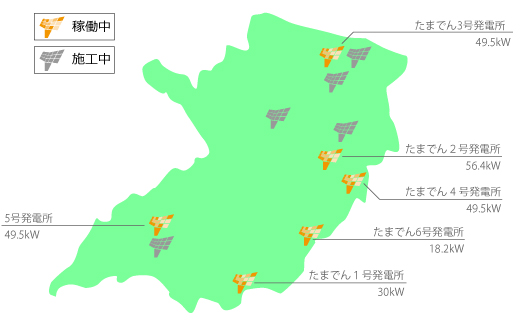

多摩電力合同会社が設置した市民発電所は、現在6ヶ所になりました。

(恵泉、ゆいまーる聖ヶ丘、第一小、聖ヶ聖小、大松台小、エコプラザ多摩)

さらに8月中に2ヶ所(ゆう桜ヶ丘、鶴牧中)、9月に1ヶ所(聖ヶ丘中)が発電開始となります。

7月までの累計発電量:65,247kWh

累計CO2削減量:スギの木2351本分

(多摩電力合同会社サイトより転載)

———————————————–

明星大学竹峰先生の「現代の社会と消費」の授業で

当協会の山川勇一郎理事がゲスト講義を行います。

アットホームな授業でどなたでも参加できるとのこと

ですので関心ある方は是非どうぞ。

<日時>2014年5月28日(水)16時25分から17時55分

<場所>明星大学日野キャンパス26号館5階・515教室

<内容>

3.11をどのよう に受け、どうして、市民発電所事業をはじめたのか。

市民発電所はどんな現状で、どんな未来がその先に待っているのでしょうか。

まちづくりに引きつけ学生に問題提起をし、わたしたちの未来を見据えて議論します。

<連絡先> 担当教員・竹峰誠一郎

E-mail:seiicihro.takemine@meisei-u.ac.jp

——————————————–

多摩で自然エネルギーの普及を目指す市民参加の取り組みです。